Une fois l’Armistice de la Première Guerre mondiale signé, une question vient à l’esprit de plusieurs : et maintenant, que fait-on? Toute la population de l’Empire britannique a participé au conflit. Le grand nombre d’armées, d’équipements et de victimes représente plusieurs défis. Par exemple, auparavant, la plupart des soldats décédés étaient enterrés dans des fosses communes, loin de leur famille. Seuls les officiers avaient droit à des cérémonies commémoratives et, parfois, leur corps était rapatrié. Cependant, les dirigeants de l’époque de la Grande Guerre se doutent que la population ne tolèrera plus ce type de traitement des victimes. Les soldats se sont dévoués corps et âme pour leur pays, et ce sacrifice doit être reconnu.

Durant la guerre, les hommes décédés avant même de se rendre aux hôpitaux de campagne sont rapidement enterrés avec leurs compagnons près de l’endroit où ils sont morts. Le National Committee for the Care of Soldiers’ Graves, un prédécesseur de la Commonwealth War Graves Commission, se démène pour localiser autant de défunts que possible et regrouper les corps dans des cimetières spécialement créés pour les victimes de guerre. Les hommes dont le corps est introuvable sont représentés par un monument commémoratif comme celui de la crête de Vimy ou de la porte de Menin.

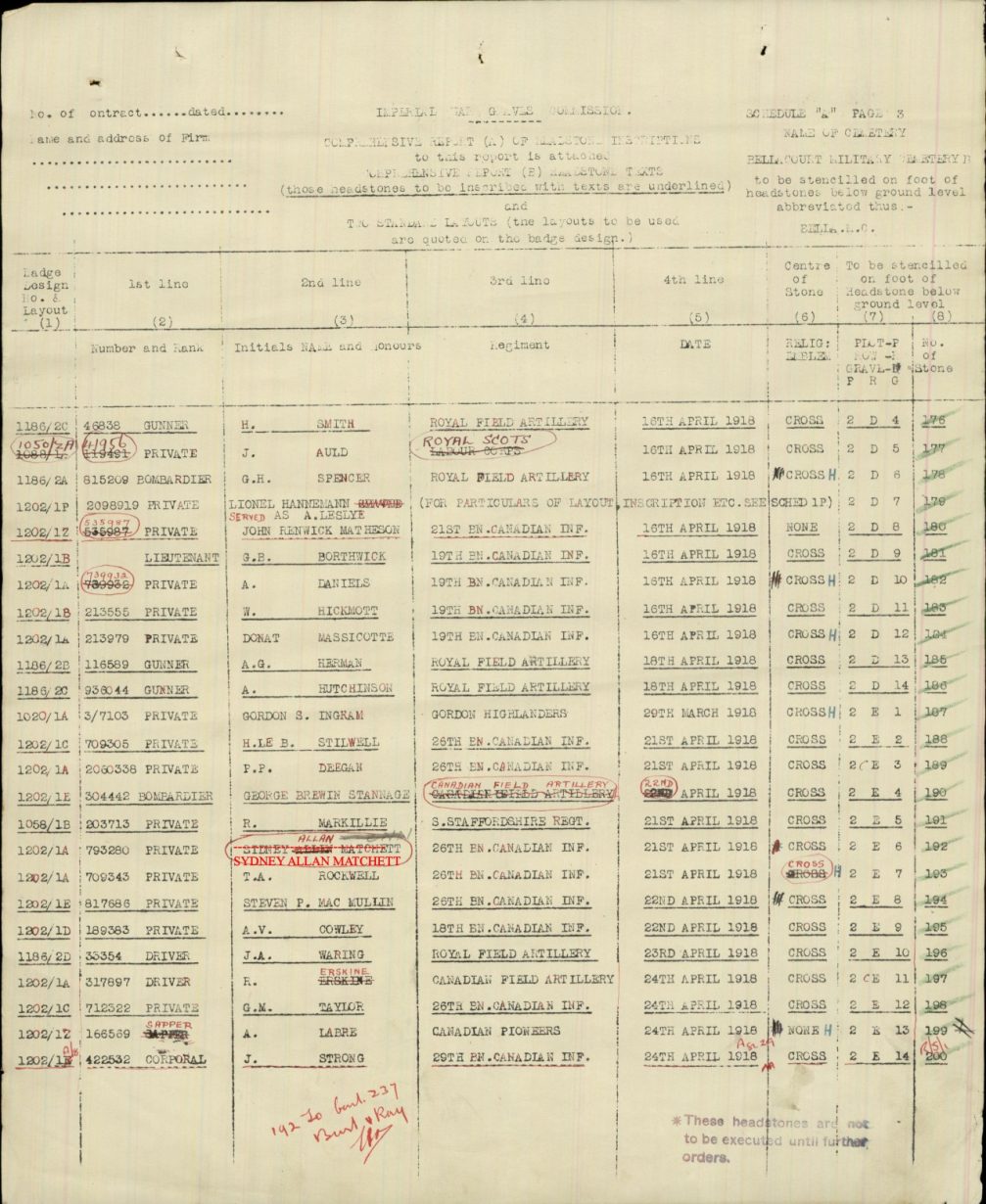

Chaque victime doit être commémorée avec une tombe standard, faite de marbre blanc. Chaque tombe porte l’insigne représentant l’unité ou le pays du défunt. Sur l’image, la première colonne du tableau présente le code associé à l’unité ou au pays. Dans le cas du Canada, le code est 1202, et l’insigne est une feuille d’érable. La colonne intitulée « 1st Line » (1re ligne) indique le matricule du défunt et son rang. Les colonnes suivantes donnent le nom du soldat, tous les honneurs qui lui ont été décernés, son régiment et la date de son décès. La tombe peut également être ornée d’un symbole religieux (la croix chrétienne ou l’étoile de David). Si la colonne « Center of Stone » (Centre de la pierre) est vide, c’est qu’aucun symbole religieux n’apparaîtra sur la tombe.

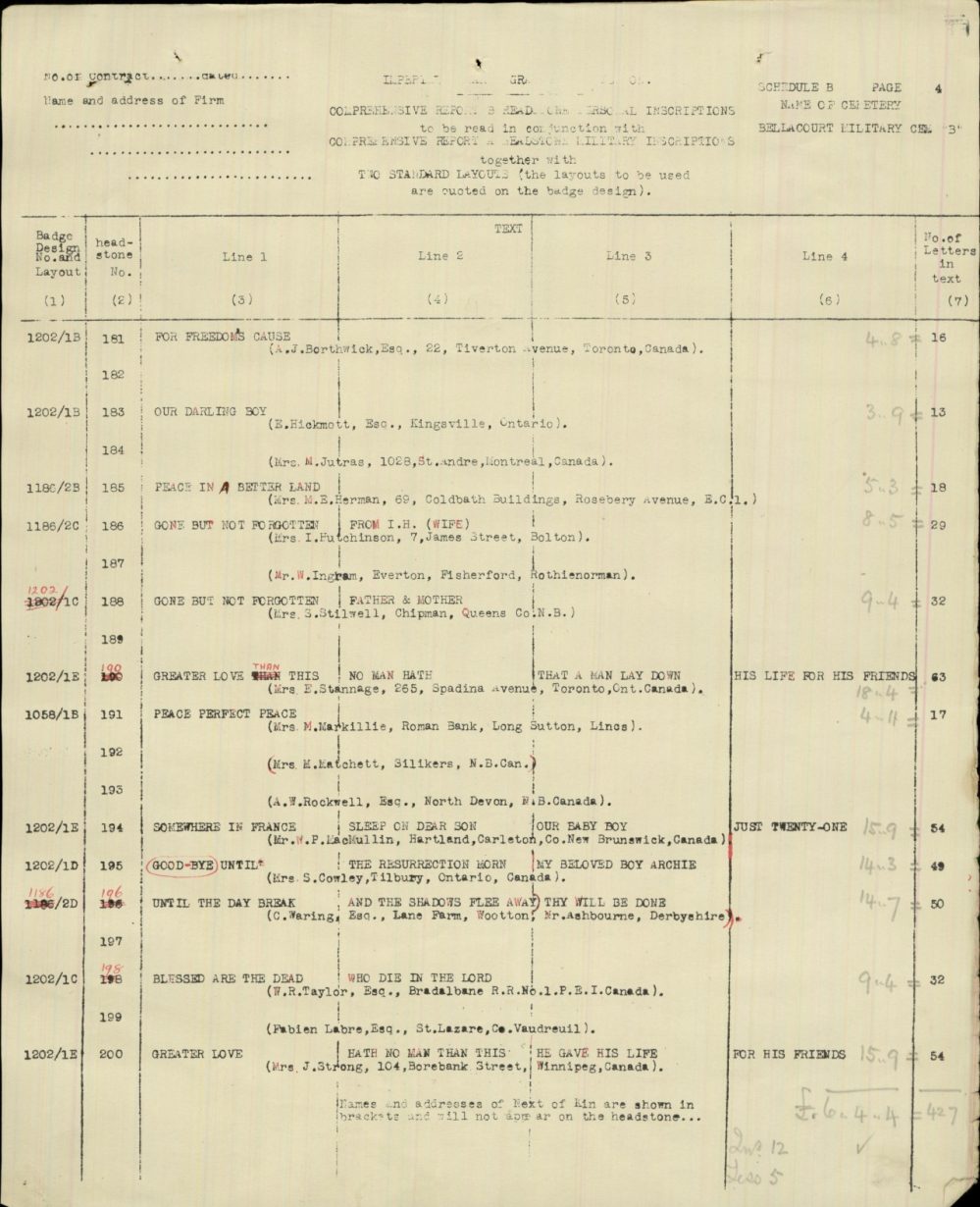

Toutes ces informations gravées sur les pierres sont réglementées par les gouvernements. Cependant, pour le visiteur moderne, la partie la plus intéressante est les quatre dernières lignes de texte. Pour trois pence par lettre, les familles des défunts peuvent ajouter quelques mots sur la tombe. Même dans la mort, les riches sont privilégiés! Ces épitaphes représentent une perspective unique des expériences vécues par le peuple en général.

Un nombre surprenant de lignes comme celles-ci se retrouvent sur plusieurs tombes :

- « Parti, mais jamais oublié. – Papa et maman »

- « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » (tirée de la Bible, Jean 15 : 13)

- « Heureux, dès à présent, ceux qui meurent unis au Seigneur. » (tirée de la Bible, Apocalypse 14 : 13)

Les familles ne semblent pas savoir comment honorer les morts de manière appropriée et choisissent donc des phrases de gens renommés, comme Rudyard Kipling (un auteur populaire de l’époque), ou des passages de textes religieux, comme la Bible.

Cependant, toutes les familles ne sont pas aussi conventionnelles. Certaines ajoutent aux pierres des lignes plus personnelles et touchantes qui nous donnent une idée de leur deuil, de leur peine et même de leur colère. Voici des exemples :

- « Il a fait l’ultime sacrifice, mon unique fils. »

- « Il a tenté de faire son devoir. »

- « Amour et baisers. – Maman. »

- « À mon fils bien-aimé, un des trois qui ont donné leur vie pour le pays. »

- « L’obus qui a brisé son cœur courageux a brisé le mien. – Maman »

- « Celui qui est mort pour son roi et son pays à l’âge 17 ans. »

- « Malheur au monde s’il est mort en vain. »

Ce qui est tout aussi intéressant est le nombre de pierres sans texte ajouté, un phénomène qu’on voit plus avec les tombes des victimes de la Première Guerre mondiale que celles de la Deuxième. Cela soulève toutes sortes de questions : ces victimes avaient-elles une famille? Leur famille était-elle trop endeuillée pour trouver quoi écrire? Était-elle trop pauvre pour payer une épitaphe? Était-elle analphabète, et donc incapable d’écrire sa douleur? Cette dernière hypothèse pourrait expliquer de nombreux cas.

La Première Guerre mondiale est un événement unique pour plusieurs raisons. C’est la première guerre « totale », c’est-à-dire durant laquelle toutes les ressources d’un État sont mobilisées pour le conflit. La mission de la Commonwealth Grave Commission se poursuit. Les tombes de cette guerre rendent silencieusement hommage aux personnes courageuses qui ont fait l’ultime sacrifice pour le Canada et le Commonwealth.

Article rédigé par Kris Tozer pour Honouring Bravery.

Sources (en anglais ) :

Simmons, Louisa. (2020, 18 février) Language of Loss: Canadian English Epitaphs in the First World War. Queen’s University, Strathy Language Unit. [https://www.queensu.ca/strathy/language-loss-canadian-english-epitaphs-first-world-war]. (Consulté le 15 mai 2025).

Wearne, Sarah. (2018) Epitaphs of the Great War: The Last 100 Days. Unicorn Publishing Group.