Devenir infirmière militaire

Image gracieusement fournie par la Bibliothèque publique de Toronto

À l’époque, fournir les soins de base aux patients incombait aux femmes, car les hommes médecins jugeaient cette tâche indigne d’eux. Au milieu du 19e siècle, les hôpitaux employaient principalement des filles sans instruction au poste d’infirmière ce qui, par conséquent, leur a mérité une mauvaise réputation. Des femmes inspirantes, telles que Florence Nightingale, leur ont fourni une éducation formelle en plus de les faire participer à des oeuvres de charité. Conséquemment, en 1905, 65 écoles partout au Canada offrent une formation d’infirmière, même s’il était toujours difficile de le devenir. En effet, la faible rémunération, les mauvaises conditions de travail et la pression exercée sur les femmes qui, une fois mariées, devaient quitter le marché du travail entravaient la rétention des infirmières.

Réflexion : Pourquoi quelqu’un choisirait-il de devenir infirmier ou infirmière en temps de guerre? Quelles qualités pouvaient favoriser la réussite dans ce rôle?

Une chronologie des soins infirmiers

Médecine autochtone

Bien avant l’arrivée des Européens, les peuples autochtones au Canada soignaient leurs membres grâce à leurs propres pratiques médicales. Aujourd’hui encore, la médecine traditionnelle autochtone est pratiquée par de nombreuses personnes issues de ces communautés.

Image : La roue de médecine autochtone

Les premières infirmières

En 1639, les sœurs augustines arrivent à Québec pour y fonder le premier hôpital d’Amérique du Nord. 11 ans plus tard, elles accueillent la première postulante née dans la colonie et elles commencent à former de nouvelles infirmières. Au cours des siècles suivants, l’Église catholique demeure la principale prestataire de soins de santé de la province du Québec.

Image : Hôtel-Dieu de Québec (Archives de Montréal)

Florence Nightengale

Florence Nightingale arrive à Constantinople en 1854; elle y trouve des hôpitaux militaires en mauvais état. Ses méthodes ont rapidement accru le taux de survie des patients. Après la guerre, elle fonde l’institut Nightingale Training School pour infirmières et devient une pionnière dans la reconnaissance de la profession.

Image: Florence Nightengale (Wellcome Collection)

La première école d’infirmières au Canada

La première école d’infirmières au Canada ouvre ses portes en 1874, à l’hôpital General and Marine Hospital à St Catharines, en Ontario. Elle suit le modèle de l’institut de Florence Nightingale. Malheureusement, les femmes de couleur n’ont pas été autorisées à intégrer les écoles d’infirmières au Canada avant la fin des années 1940.

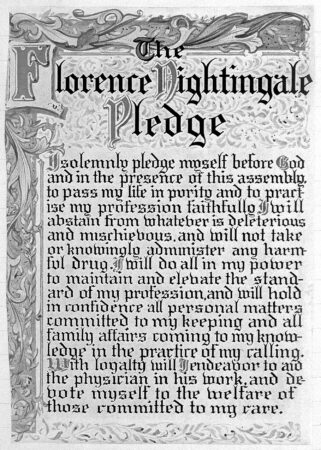

Image : Les infirmières devaient prêter le serment de Nightingale à la fin de leur formation (Wellcome Collection).

Conflit armé

La première fois que des infirmières canadiennes participent officiellement à un conflit armé, c’est lors de la rébellion du Nord-Ouest, en 1885. En 1899, douze infirmières servent dans la guerre des Boers en Afrique du Sud.

Image : The Battle of Cut Knife, lithographie (Bibliothèque et Archives Canada)

La guerre des Boers

En 1901, le Corps médical de l’armée canadienne intègre officiellement les infirmières militaires à ses effectifs. Le Canada devient le premier pays où les infirmières obtiennent des rangs militaires et une paye conséquente.

Image: L’infirmière Minnie Affleck avec des soldats durant la guerre des Boers (Bibliothèque et Archives Canada)

«Je m’engage solennellement devant Dieu et en présence de cette assemblée, à mener une vie intègre et à remplir fidèlement les devoirs de ma profession. Je m’abstiendrai de toute pratique délictueuse ou malfaisante. Je ne prendrai ou n’administrerai volontairement aucun remède dangereux. Je ferai tout pour élever le niveau de ma profession et je garderai, avec totale discrétion, les choses privées qui me seront confiées et tous les secrets de famille que la pratique de mon service me feraient éventuellement connaître. J’aiderai de mon mieux le médecin dans son travail, et je me dévouerai au bien-être de ceux qui sont laissés à ma garde.»

—Le serment de Florence Nightingale

Statut et rémunération

Au déclenchement de la Première Guerre mondiale, en 1914, l’armée a rapidement eu besoin de plus de 2 500 infirmières. Au cours des deux guerres mondiales, le Canada a été le seul pays dont l’armée a enrôlé des infirmières. On leur donnait le rang de lieutenant, et elles touchaient 2 $ par jour, soit le double du salaire d’un soldat de tranchée. À l’époque, une infirmière civile de l’Hôpital général de Montréal gagnait habituellement moins de 0,50 $ par jour.

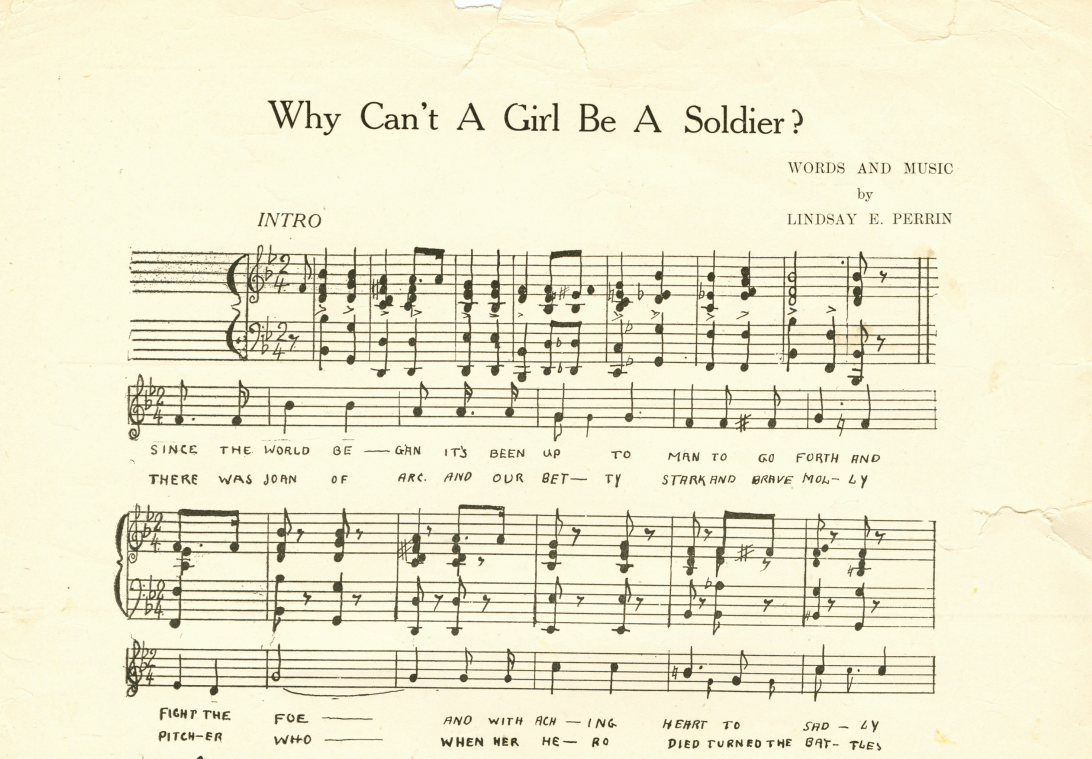

Écoutez : Cliquez ici pour écouter la chanson « Why Can’t A Girl be A Soldier ». Pourquoi cette chanson a-t-elle connu un tel succès ?

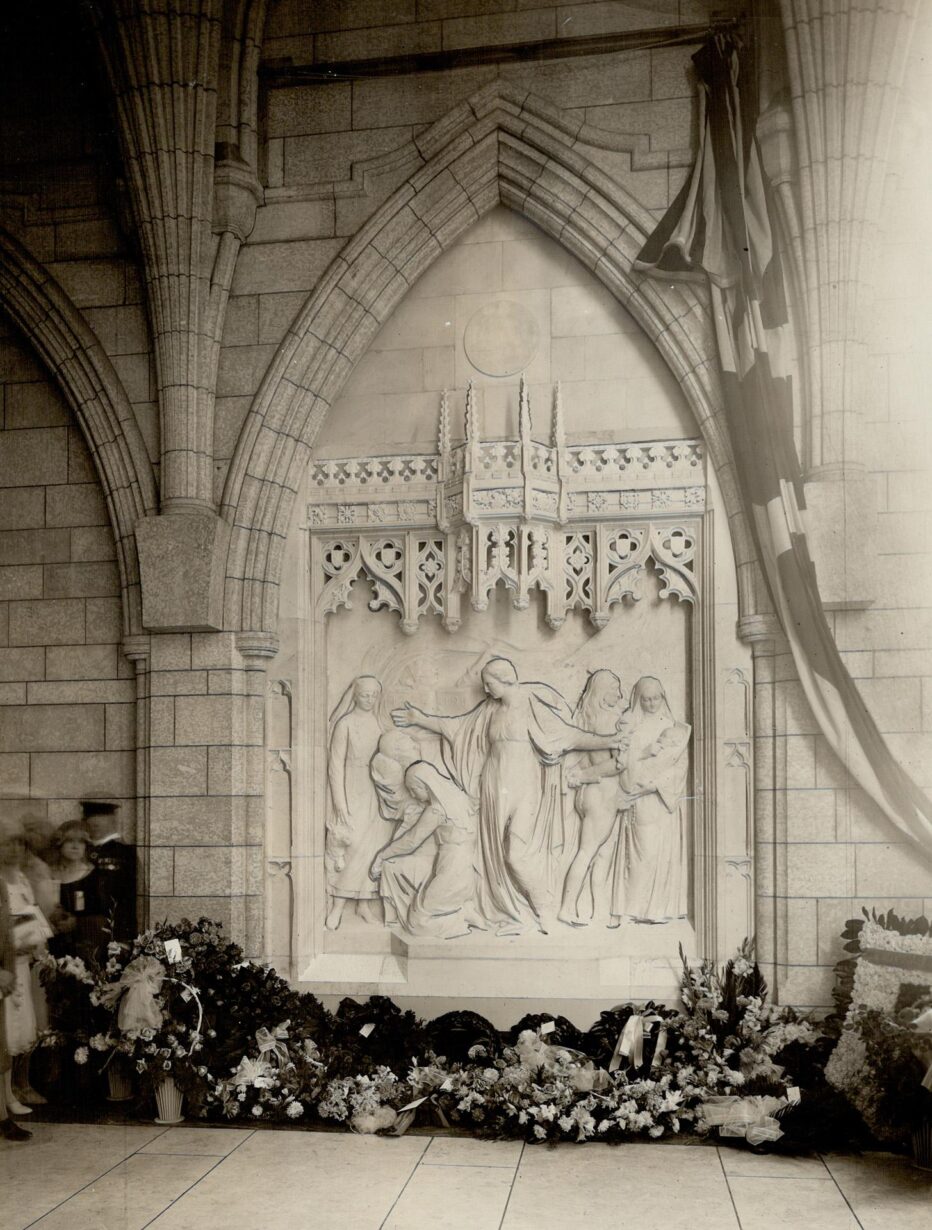

Identités multiples

Au début du 20e siècle, le rôle des femmes dans la société est en plein changement. Étant donné que les infirmières sont presque toutes célibataires, plusieurs idées préconçues ayant vu le jour les dépeignent comme des saintes ou des matrones, ou les idéalisent. Ces rhétoriques sont perpétuées par des patients reconnaissants des soins qu’ils reçoivent. Les infirmières militaires, surnommées « bluebirds » (oiseaux bleus) en raison de la couleur de leur uniforme, retournent au Canada avec un sentiment accru de fierté et une meilleure reconnaissance de leur rôle. Leur courage et leur compassion leur valent l’admiration de plusieurs soldats qui les surnomment affectueusement « soeurs de miséricorde » ou « anges de miséricorde ». En 1926, un mémorial dédié aux infirmières militaires ayant servi durant la Première Guerre mondiale est érigé dans le Hall d’honneur du Parlement du Canada, à Ottawa.

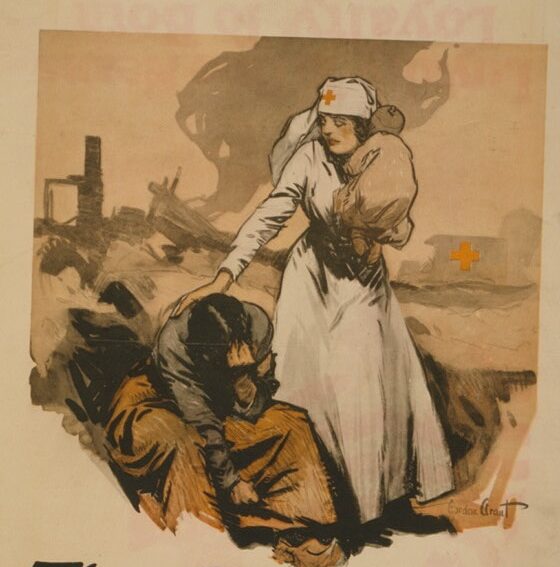

Contrairement à celles de certains autres pays, les infirmières canadiennes sont sous le contrôle direct de l’armée et détiennent le rang militaire de lieutenant. Les femmes qui se portent volontaires servent sous plusieurs bannières. Parmi elles, certaines sont des professionnelles, comme les infirmières du Corps médical de l’armée canadienne, et d’autres n’avaient suivi qu’une formation limitée, comme les infirmières du Détachement d’aide volontaire (DAV). De fait, certaines s’enrôlent dans les forces armées, tandis que d’autres œuvrent au sein d’organismes tels que la Croix-Rouge. La coordination de tous leurs efforts en vue de travailler en équipe est de toute évidence une expérience éprouvante et difficile !

Près du front, aux postes d’évacuation sanitaire, les seules femmes présentes sont les infirmières. Les soldats blessés leur confient alors leurs peurs et leurs espoirs. En retour, elles leur apportent un support moral. Plusieurs familles trouvent du réconfort dans les lettres que les infirmières avaient écrites au nom des blessés vers la fin de leur vie. Les infirmières s’enrôlent par patriotisme et pour assouvir leur besoin d’aider. Toutefois, elles n’approuvent parfois pas le concept de la guerre, mais comme elles le feraient dans le contexte de n’importe quelle catastrophe naturelle, elles veulent prendre soin des victimes de ce conflit.

Le savais-tu?

Les membres des détachements d’auxiliaires volontaires déployés à l’étranger ne sont pas toutes devenues infirmières. À une époque où la conduite était encore largement perçue comme une activité masculine, des femmes comme Grace MacPherson, de Vancouver, ont brisé les conventions en devenant conductrices d’ambulance. Non seulement elles prenaient le volant, mais elles participaient aussi à l’entretien et aux réparations des ambulances.

Image: Grace MacPherson (Bibliothèque et Archives Canada)

Les activités sociales sont restreintes par les environs et la situation des militaires, puisque les infirmières canadiennes en uniforme ne peuvent fréquenter que des officiers. Les infirmières britanniques, quant à elles, ne peuvent fréquenter que le personnel subalterne. Les infirmières des hôpitaux militaires fixes peuvent organiser des activités sociales pour les soldats, mais les rapprochements ne sont pas favorisés à l’extérieur du cadre de ces activités. Les règles relatives au mariage et aux congés au pays ne sont pas les mêmes pour les infirmières que pour les soldats. Les femmes peuvent obtenir la permission de retourner à la maison pour répondre à des problèmes familiaux, tandis que les hommes sont forcés de rester au front.

Récits d’infirmières militaires

Lenora Herrington

Récipiendaire de la médaille militaire

Biographie

Lenora Herrington est née en 1873 près de Ameliasburg, en Ontario. À l’âge de 39 ans, elle a obtenu son diplôme de l’école de sciences infirmières de Winnipeg. Trois ans plus tard, en 1915, elle a rejoint les forces armées. Le 31mai 1918, l’Hôpital général canadien no 1, établissement où Lenora Herrington était affectée, a été la cible d’un raid aérien. Alors infirmière en chef de nuit, elle a décidé de rester à son poste toute la nuit, faisant preuve d’un courage exemplaire. Selon la citation de sa médaille, « par son excellent exemple et son courage personnel, [elle] a largement contribué au maintien de la discipline et de l’efficacité ». Pour sa bravoure, Lenora a obtenu la Médaille militaire, une distinction accordée à seulement neuf femmes canadiennes pendant la guerre. Après le conflit, elle a travaillé à l’hôpital militaire Queen’s de Kingston, au sein du département de réintégration des soldats à la vie civile.

Elizabeth Smellie

Première femme colonel au Canada

Biographie

Elizabeth Smellie est née en 1884 à Port Arthur, en Ontario. En 1909, elle a obtenu son diplôme en soins infirmiers de l’école de l’hôpital Johns Hopkins. Elle a fait partie des premières volontaires de la section infirmière du Corps médical. Pendant la guerre, elle a travaillé comme surveillante de nuit, puis est devenue infirmière-major à l’hôpital Moore Barracks de Shorncliffe. En reconnaissance de son excellent service, elle a reçu l’Ordre royal de la Croix-Rouge, 1re classe. Après la guerre, elle a enseigné à l’Université McGill, puis est devenue surintendante en chef de l’Ordre de Victoria des infirmières. Plus tard, lorsque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, Elizabeth s’est enrôlée dans l’armée à nouveau et a participé à la création du Service féminin de l’Armée canadienne. En 1944, elle est devenue la première femme à obtenir le grade de colonel.

Murney Pugh et Ellanore Parker

Les « jumeaux célestes »

Biographie

Murney Pugh est née en 1882 à Kingston, en Ontario. En 1914, elle a été déployée à l’étranger pour servir en tant qu’infirmière militaire. En 1915, alors qu’elle travaillait dans un hôpital en Angleterre, elle a fait la rencontre d’Ellanore Parker, une collègue infirmière et sa future partenaire de vie. Ellanore est né en Irlande, mais a été formé à l’hôpital général de Winnipeg. Le couple a travaillé ensemble dans des hôpitaux en France et en Angleterre pour soigner des soldats. Pendant leur service en France, elles ont toutes deux souffert d’une intoxication au gaz alors qu’elles soignaient des soldats exposés aux attaques chimiques de la Somme et de Vimy. Murney s’est rétablie, mais Ellanore a eu des problèmes de santé durant le reste de sa vie. Après la guerre, le couple s’est installé à Los Angeles, où Ellanore est devenue autrice et inventrice. En 1948, elles sont revenues au Canada et se sont établies à Victoria jusqu’à la fin de leur vie.