La grippe « espagnole » de 1918

Image gracieusement fournie par le Musée et Archives de Glenbow

La Première Guerre mondiale s’est peut-être terminée le 11 novembre 1918, mais pas la vague de décès qui a déferlé sur la planète. Cette année-là, une pandémie d’influenza, qualifiée à tort de grippe espagnole, s’est répandue dans le monde et a emporté quelque 50 millions de personnes, la plupart durant la deuxième vague de la fin 1918. En nombre absolu, la grippe « espagnole » est la pandémie la plus mortelle de l’histoire, à l’exception de la pandémie de COVID-19.

Cette grippe, causée par une souche virulente du virus de la grippe H1N1, a ceci de particulier qu’elle s’est propagée rapidement en raison du déplacement des troupes et qu’elle touchait de manière disproportionnée les jeunes en bonne santé. L’âge moyen des victimes était de 28 ans, soit à peu près le même que celui des soldats. Par ailleurs, au Canada comme à l’étranger, les infirmières étaient au front de la pandémie d’influenza de 1918. Certaines en ont payé de leur vie.

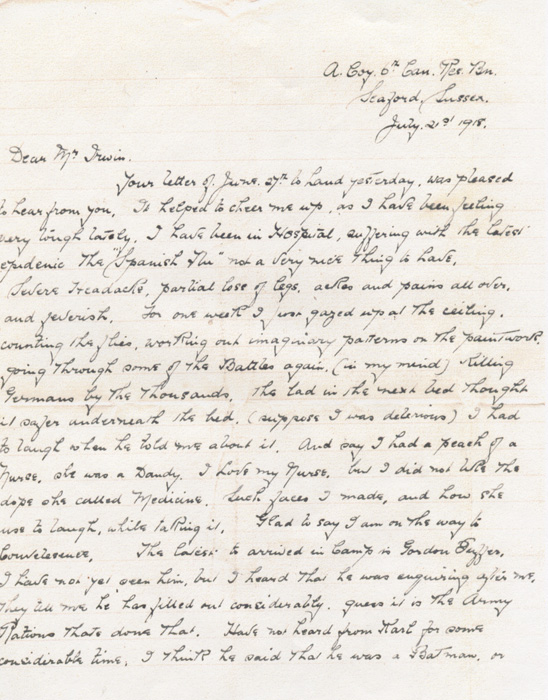

Lettre de James William Stares à M. Irwin datée du 21 juillet 1918

« Je ne vais vraiment pas bien ces derniers temps. J’ai été hospitalisé en raison de la dernière épidémie de “grippe espagnole”. Laisse-moi te dire que ce n’est pas plaisant.

Graves maux de tête, perte partielle de l’usage des jambes, douleurs dans tout le corps et fièvre. Pendant une semaine, je n’ai fait que regarder le plafond, compter les mouches, imaginer des formes sur la peinture, repasser certaines batailles et tuer les Allemands par milliers (dans ma tête). Le garçon du lit d’à côté a cru bon se cacher en dessous du lit. (J’imagine que je délirais.) Je n’ai pas pu m’empêcher de rire quand il m’a raconté ça. Et je dois dire que j’ai eu un amour d’infirmière. C’était une perle. Je l’adore. »

D’où venait la grippe espagnole?

Les historiens et les épidémiologistes ne s’entendent toujours pas sur la question. Aucune hypothèse n’est confirmée. À ce moment-là, les médecins ne pouvaient pas séquencer les virus; ces derniers n’étaient même pas visibles avec les microscopes de l’époque! On croit toutefois que celui-ci pourrait provenir d’Étaples, en France (cas similaires recensés en 1916), de Shansi, en Chine (cas similaires recensés en 1917), ou du comté de Haskell, dans le Kansas, aux États-Unis (cas similaires recensés non loin des camps d’entraînement militaire en janvier 1918). Ce qui est sûr, c’est qu’elle ne venait pas d’Espagne. On l’a appelée ainsi parce que l’Espagne était neutre durant le conflit, et qu’elle ne censurait pas ses journaux comme la plupart des pays en guerre.

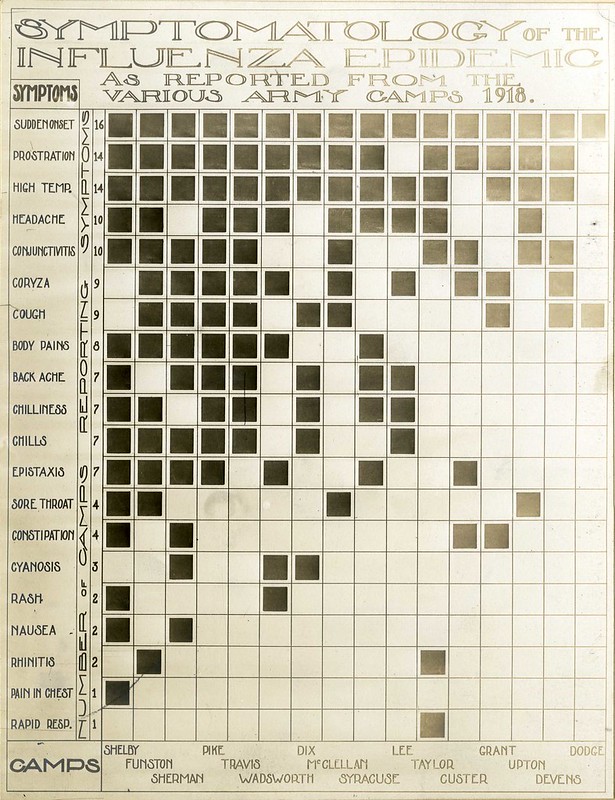

Symptômes

Certains cas d’influenza se présentaient comme une grippe normale : fièvre élevée, douleurs et toux. Le virus était souvent compliqué par une pneumonie sévère. Dans les cas les plus graves, certains patients saignaient spontanément du nez, de la bouche et même des yeux. D’autres toussaient du sang. Pour d’autres encore, la peau changeait de couleur; des taches de couleur acajou apparaissaient d’abord sur les joues, puis sur l’ensemble du visage. Les lèvres et les mains devenaient ensuite bleues à cause du manque d’oxygène, un symptôme connu sous le nom de cyanose et annonciateur d’une fin proche.

Image: Tableau des Symptômes d’influenza (Musée national de la santé et de la médecine)

Ligne de temps

Le premier cas

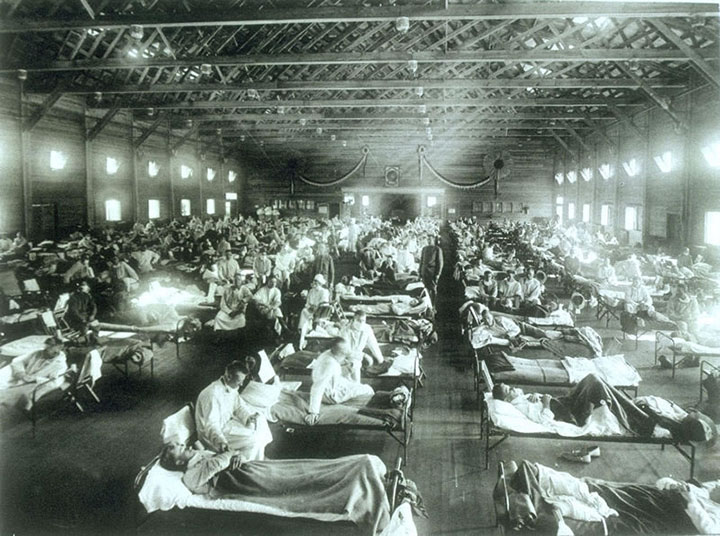

Le premier cas connu de la nouvelle grippe pandémique a été enregistré au début mars 1918 au camp Funston, une base d’entraînement militaire située dans le Kansas. En l’espace de quelques jours, plus de 500 soldats sont tombés malades, à un point tel que les directeurs du camp ont dû transformer un hangar à avions en infirmerie.

Image: Camp Funston (Musée national de la santé et de la médecine)

Déplacer les troupes

Les États-Unis sont entrés en guerre en 1917, et un an plus tard, ils envoyaient des troupes en Europe à raison de milliers de militaires par jour. Les soldats infectés transitaient par les villes portuaires telles que New York et Boston, et apportaient le virus dans les tranchées en Europe. En avril, le virus ravageait déjà le front occidental et se propageait dans toute l’Europe. Les premières publications concernant cette nouvelle maladie sont apparues en Espagne, pays neutre pendant la guerre, en mai 1918. C’est de là que vient le nom de « grippe espagnole ».

Image: Soldats américains voyageant vers l’Europe (Archives nationales des États-Unis)

Affecter les troupes sur le front

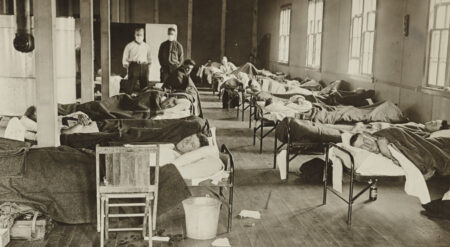

Bien que le taux de mortalité ne fût pas élevé durant la première vague au printemps, le virus a frappé les troupes au front et a mis bon nombre de militaires hors de combat à des moments décisifs. En effet, la moitié des troupes britanniques et les trois quarts des troupes françaises ont été contaminés!

Image: Ill troops in hospital (US National Archives)

Une deuxième vague

Une nouvelle forme du virus beaucoup plus mortelle est apparue, et elle s’est répandue rapidement dans le sud de l’Angleterre et le reste du monde. En général, les virus mutent pour faciliter la contamination, et ces mutations favorisent normalement les formes bénignes; en effet, ce sont les gens qui ne sont pas trop malades qui continuent de sortir et de le transmettre. Or, selon les chercheurs, le contexte de la guerre aurait eu l’effet inverse : les soldats qui étaient gravement malades ont dû être déplacés vers des hôpitaux surpeuplés à bord de moyens de transport bondés, où ils ont propagé une forme grave de la maladie.

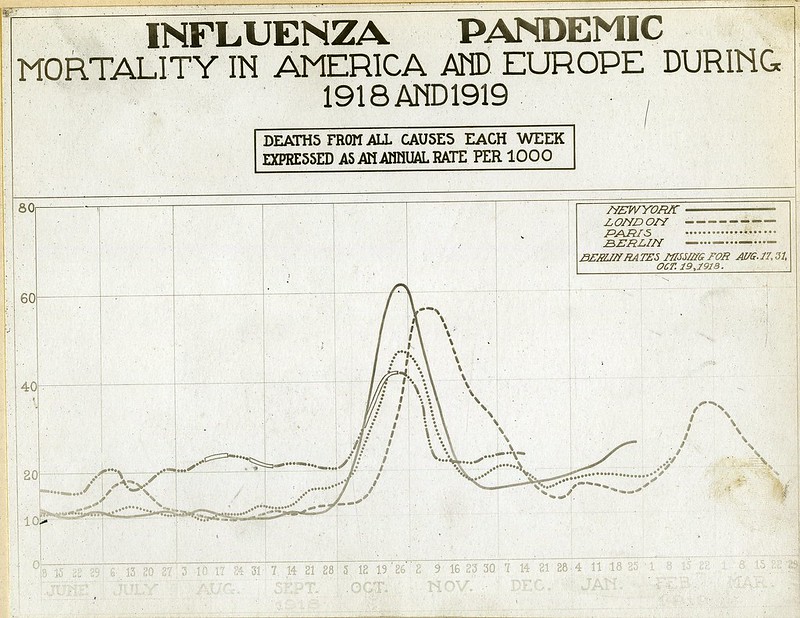

Image: Tableau des cas d’influenza (Musée national de la santé et de la médecine)

La grippe à la une des journaux

De septembre à décembre 1918, l’influenza a dévasté pratiquement tous les pays du globe. La vague printanière avait peu fait la manchette, cédant la une aux nouvelles de la guerre, mais celle de l’automne n’a pas pu être ignorée : les hôpitaux débordaient, les autorités locales annonçaient règlements et recommandations, et les citoyens pleuraient leurs morts.

Image: Première page du journal The Toronto World, le 23 octobre 1918 (Canadiana)

Une troisième et une quatrième vagues

Il y a également eu une troisième vague, voire une quatrième à certains endroits, mais celles-ci ont été moins dévastatrices que la deuxième. La troisième vague est connue pour avoir entraîné l’annulation de la finale de la coupe Stanley 1919, qui devait se disputer entre Montréal et Seattle. En 1920, le virus a fini par s’essouffler après avoir infecté plus de 500 millions de personnes, soit le tiers de la population mondiale à l’époque.

Image: Joe Hall du Canadien de Montréal, qui est décédé des suites de la pandémie de grippe espagnole (Temple de la renommée du hockey/ Bibliothèque et Archives Canada/PA-048994)

« J’imagine que tu as entendu qu’il y a deux épidémies : l’une, de grippe espagnole, et l’autre, de pneumonie. La situation est devenue si grave que les théâtres et les cinémas sont fermés et que les églises ne peuvent célébrer qu’un seul service religieux. L’hôtel Arlington a été converti en hôpital. Mossop House aussi. J’ai le regret de t’annoncer que Frank Bresetor est décédé d’une pneumonie la semaine dernière… Fred Hall est allé récupérer le corps et a dit à Charlie que le train transportait 60 corps. »

—Lettre d’Emily Adams à George Walter Adams, 22 octobre 1918

Récits d’infirmières militaires

L’infirmière militaire Evelyn McKay est née à Galt, Ontario en 1892. Elle a suivi une formation en soins infirmiers à l’hôpital Grace de Toronto en 1915 avant de partir à l’étranger, en 1916. Alors qu’elle travaillait à l’hôpital général canadien no 3 à Boulogne, France Evelyn a contracté l’influenza. Elle a aussitôt été transférée dans un autre hôpital, mais son état s’est tout de même détérioré. Malheureusement, elle est décédée le 4 novembre 1918. Evelyn repose aujourd’hui au cimetière britannique de Terlincthun, près de Boulogne.

La grippe « espagnole » au Canada

On estime qu’au Canada, environ 55 000 personnes sont décédées de la grippe et de maladies connexes. La plupart de ces morts étaient concentrées sur une période de quelques semaines seulement à l’automne 1918. Beaucoup pensent que ce sont les soldats blessés qui ont déclenché la deuxième vague de la pandémie au Canada à leur retour de la guerre. Toutefois, depuis le désastre du Llandovery Castle, le Canada ne rapatriait plus les soldats blessés à bord de navires hospitaliers. La deuxième vague est plutôt arrivée par les États-Unis. Effectivement, les soldats américains infectés s’arrêtaient dans les villes portuaires canadiennes telles qu’Halifax et Montréal. Des milliers de soldats quittaient toujours les États-Unis et le Canada pour aller se battre en Europe!

En 1918, le Canada a également mobilisé le Corps expéditionnaire sibérien, un corps d’environ 4 000 hommes envoyés en Russie pour empêcher l’Allemagne d’accéder aux champs de pétrole russes. Ces hommes, recrutés dans des bases de partout au Canada, ont été envoyés vers l’ouest en grand secret. Évidemment, ils ont apporté la grippe avec eux partout où ils se sont arrêtés. Et comme les autorités municipales n’étaient pas au courant de cette mobilisation très secrète, elles n’étaient pas préparées pour les éclosions qui ont suivi.

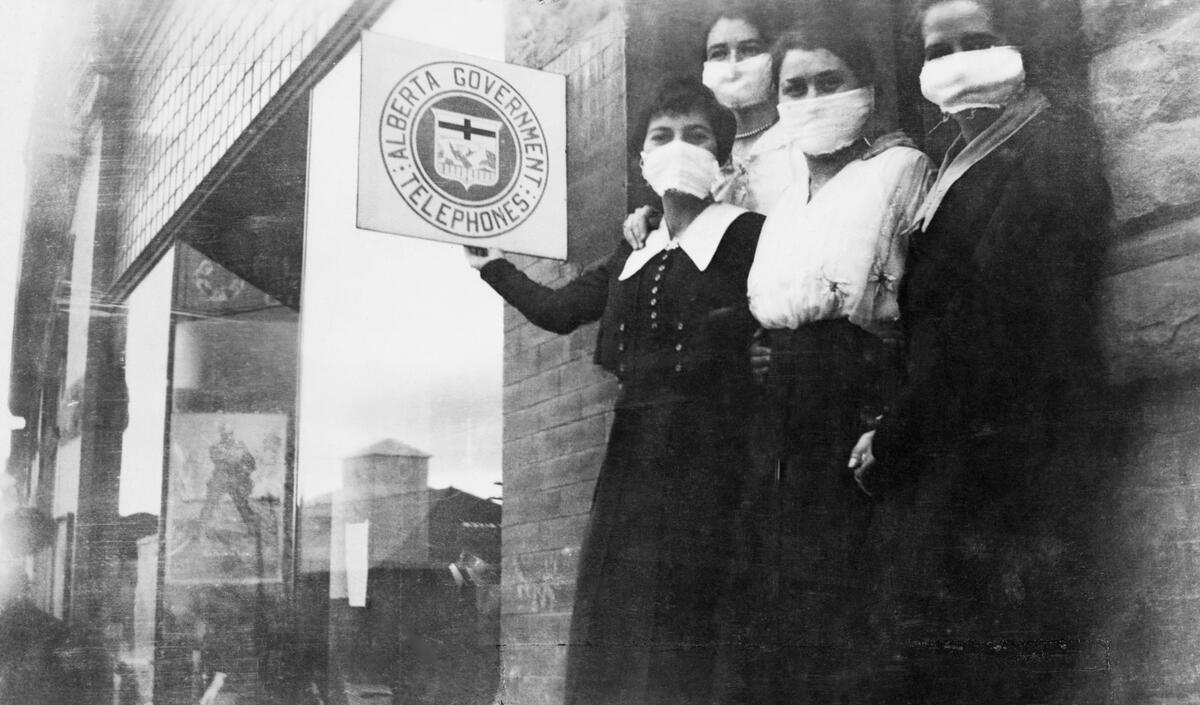

Les nombreuses éclosions qui sont survenues presque simultanément dans l’ensemble du Canada ont entraîné un besoin accru d’infirmières et de médecins. Mais le pays connaissait une pénurie d’infirmières, car beaucoup avaient été envoyées à l’étranger. Par conséquent, des centaines de femmes, détenant ou non une formation médicale, se sont portées volontaires pour remplir ce rôle dans le Détachement d’aide volontaire, risquant leur vie pour soigner les malades et les mourants. Elles ont notamment apporté leur contribution en lavant les patients, en leur donnant leurs médicaments, en s’assurant qu’ils étaient bien hydratés et en surveillant leurs signes vitaux.

Traitements contre l’influenza

Il n’existait pas de traitement contre la grippe, et les antibiotiques, qui auraient permis de traiter la pneumonie qui l’accompagnait souvent, n’avaient pas encore été découverts. Le traitement le plus efficace, qui était aussi le meilleur moyen de mener à une évolution positive de l’état de santé du patient, était le soutien et les soins apportés par un personnel infirmier compétent.

Cela ne signifie pas que scientifiques, médecins et autres experts n’aient pas tenté de trouver un remède. En fait, les « traitements » contre la grippe abondaient malgré leur inefficacité, voire leur dangerosité. L’industrie pharmaceutique était très peu réglementée en 1918, et beaucoup d’entreprises ont vu dans la pandémie une occasion de faire de l’argent en commercialisant rapidement des « traitements préventifs » et des « remèdes ». La plupart étaient sans danger, mais certains provoquaient de graves effets indésirables s’ils étaient pris en grande quantité.

En outre, les médecins prescrivaient des doses d’aspirine dangereusement élevées, de même que du mercure, de l’arsenic et de la strychnine (trois substances toxiques).

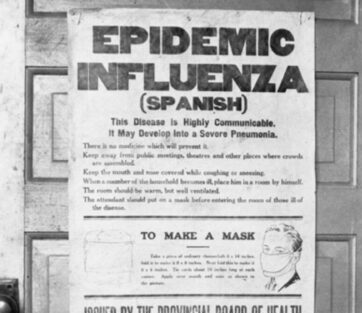

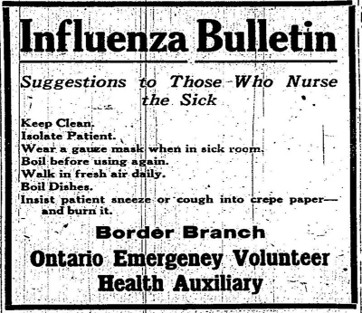

Mesures préventives

Partout dans le monde, les médecins et les autorités de santé publique ont dû compter sur des interventions non pharmaceutiques pour freiner la propagation de la maladie. Les plus courantes comprenaient la fermeture des écoles, des théâtres et des lieux de culte, la mise en quarantaine des ports, l’instauration de quartiers d’isolement, et la recommandation d’éviter les foules, de garder ses fenêtres ouvertes et de se laver les mains. À certains endroits, il était aussi recommandé de porter un masque de gaze.

Une histoire qui se répète?

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé le Canada en 2020, le pays s’est retrouvé une fois de plus confronté à une crise sanitaire à grande échelle.

Réflexion : Quelles sont les similitudes et les différences entre la gestion de la grippe espagnole en 1918 par le Canada et celle de la COVID-19 en 2020?