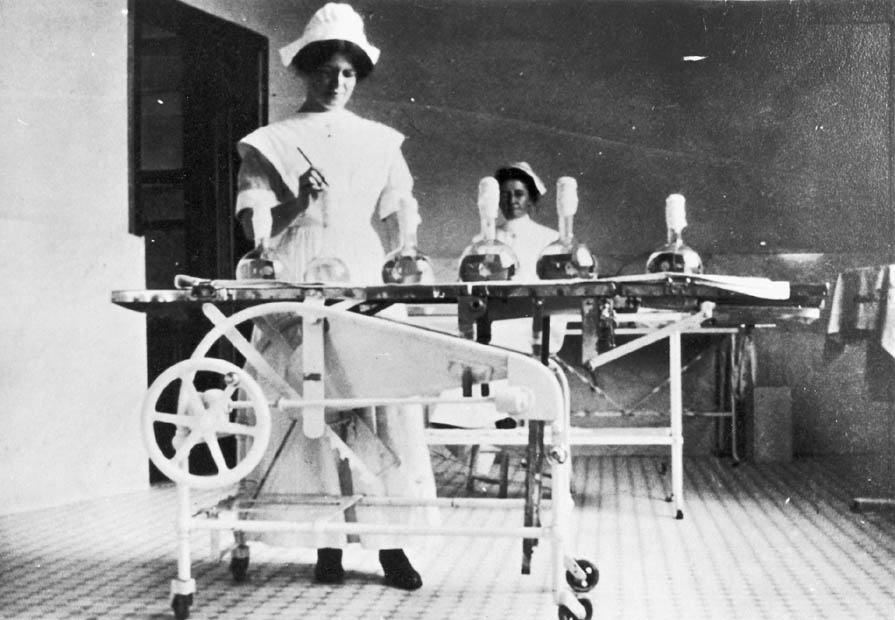

La vie d’infirmière

Image gracieusement fournie par l’Association des infirmières et infirmiers du Canada/(Bibliothèque et Archives Canada

Au 19e siècle, les femmes n’étaient pas considérées comme égales aux hommes et étaient cantonnées à des rôles très spécifiques. Elles étaient préparées à devenir des mères, des gardiennes et des femmes au foyer. Lorsque la Grande Guerre a éclaté, les femmes ont vu leurs rôles changer. Elles sont devenues, entre autres, ouvrières d’usine, expertes en munitions et infirmières. Le droit de vote était considéré comme le principal obstacle à l’égalité des droits pour les femmes et, même si le mouvement des suffragettes est antérieur à la guerre, c’est pendant le conflit qu’il a amassé le plus de soutien.

La profession d’infirmière venait à peine de se dessiner au déclenchement de la Grande Guerre et, étant donné la nouveauté de ce métier, les gens ne savaient pas exactement à quoi s’attendre d’elles. Chacun s’est donc fait sa propre opinion à l’égard de leur travail et du comportement qu’elles devaient avoir, et plusieurs idées préconçues relatives à l’infirmière « typique » ont vu le jour.

Âgées de 21 à 38 ans, les infirmières canadiennes qui s’étaient portées volontaires durant la Première Guerre mondiale avaient préalablement obtenu leur diplôme. La pratique de cette profession ne change pas de manière notable durant le conflit, mais son importance en ce qui concerne les soins médicaux prodigués en temps de guerre y est consolidée.

Là où les mesures médicales sont limitées et où les maladies se propagent, les infirmières fournissent des soins médicaux essentiels pour l’amélioration de la santé des soldats ainsi que leur guérison. Les infirmières se perçoivent comme des soldats, comme des patriotes. Elles deviennent partie intégrante de l’armée, non plus passive mais active, et leur expertise contribue à la victoire des Alliés. Les écrits contemporains sur les infirmières les considèrent comme des héroïnes, des symboles de courage.

Les piliers de la profession infirmière

Routine quotidienne

Les tâches quotidiennes des infirmières canadiennes étaient incroyablement variées. En effet, elles participaient activement à toutes les étapes du traitement des soldats blessés. Bien souvent, elles participaient à la construction des installations médicales tout en soignant des patients. Elles étaient aussi responsables d’assurer la réadaptation physique des blessés. Étant donné le nombre très élevé de soldats blessés, les infirmières ont soigné un grand nombre de patients et sauvé de nombreuses vies. Découvrez à quoi ressemblait l’horaire typique d’une infirmière en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Réflexion : Que révèle cet horaire sur le rôle des infirmières en temps de guerre?

Un aperçu de l’uniforme des infirmières

Les infirmières militaires canadiennes étaient facilement reconnaissables grâce à leur uniforme bleu et leur voile blanc, qui leur ont valu le surnom d’ « oiseaux bleus ». L’uniforme est composé d’une tunique bleue à double boutonnage, d’une longue jupe bleue faite de tissu robuste, avec des manchettes et un col blancs. Les infirmières portaient fréquemment un tablier blanc par-dessus leur uniforme. Certaines remplaçaient le voile blanc par un grand chapeau ou un casque.

En tant qu’officiers, les infirmières avaient également une tenue de cérémonie, qui était d’un bleu plus foncé avec une bordure rouge accompagné d’une cape pour les températures plus froides. La tenue de cérémonie n’était portée que lors d’occasions spéciales et pas lors du service. Comme les autres officiers canadiens, les infirmières recevaient une allocation pour les aider à couvrir le coût de leurs uniformes.

Le droit de vote pour les infirmières

Le droit de vote a été accordé aux Canadiennes de façon graduelle. D’abord, l’adoption de la Loi sur les électeurs militaires en 1917 donne le droit de vote aux infirmières et aux femmes au sein des forces armées. La même année, la Loi des élections en temps de guerre octroie le droit de vote aux femmes dont le mari ou un fils participe aux combats outre-mer. Ces deux lois font partie de la stratégie du premier ministre Robert Borden visant à accroître l’appui à la conscription. Il présumait que ces femmes seraient plus enclines à appuyer l’enrôlement obligatoire auprès du Corps expéditionnaire canadien. À la suite de nombreuses dénonciations des suffragettes, le gouvernement unioniste étend finalement le droit de vote à la majorité des femmes en 1918. À partir de 1919, toutes les femmes de plus de 21 ans peuvent voter (sauf au Québec, où les femmes ne pourront pas voter aux élections provinciales avant 1940). Il faudra aussi de nombreuses années avant que les femmes autochtones, asiatiques ou issues d’autres communautés n’aient accès à ce droit.

Récits d’infirmières militaires

À une époque où il est interdit aux femmes autochtones de suivre la plupart des programmes de sciences infirmières offerts au Canada, Charlotte Edith Anderson Monture décide de poursuivre sa formation aux États-Unis. Elle obtient avec distinction un diplôme de l’institut New Rochelle Nursing School, dans l’État de New York, et se joint au corps d’infirmières des États- Unis lorsque ce pays s’engage dans le conflit, en 1917. Elle devient la première vétérane mohawk de la Grande Guerre et la première femme autochtone à obtenir le droit de vote.

Image: Charlotte Edith Anderson Monture (Image gracieusement fournie par Historica Canada/la famille Moses)

Préparation aux conflits

Les infirmières canadiennes ayant servi outre-mer durant la Première Guerre mondiale n’avaient pour la plupart aucune éducation autre que la formation ayant mené à leur diplôme d’infirmière. Elles doivent adapter leurs connaissances médicales à une infinité de scénarios afin de soigner les blessés, tout en travaillant avec leurs collègues et en apprenant le fonctionnement militaire. Après la guerre, certaines infirmières rentrées au pays commencent à se préparer à un nouveau conflit éventuel en améliorant l’équipement, les fournitures et la formation. Les infirmières sont intégrées à la marine, à l’armée régulière et à l’armée de l’air, si bien que lorsque le Canada se trouve à nouveau plongé dans un conflit mondial, en 1939, il ne manque pas d’infirmières formées et prêtes à répondre à l’appel

Les chiffres

Au total, 3141 infirmières militaires ont servi dans le Corps médical de l’armée canadienne, et 2504 d’entre elles ont servi outre-mer en Angleterre, en France et en Méditerranée orientale, à Gallipoli, Alexandrie et Salonique. À la fin de la Première Guerre mondiale, environ 58 infirmières militaires avaient donné leur vie, mourant d’attaques ennemies (y compris le bombardement d’un hôpital et le naufrage d’un navire-hôpital) ou de maladies.