Avancements médicaux

Image gracieusement fournie par la Bibliothèque et Archives Canada.

Au cours de la Première Guerre mondiale, les nouvelles armes, notamment les chars d’assaut, le chlore gazeux et les mitrailleuses, ont fait des millions de morts et de blessés. Les mauvaises conditions de vie dans les tranchées et les maladies ont également contribué à ce nombre élevé de victimes. Pendant la guerre, 40 000 amputations environ ont dû être pratiquées sur les troupes britanniques, dont plus de 3 000 membres du Corps expéditionnaire canadien. Un grand nombre d’entre elles ont été causées par des infections contractées dans les tranchées.

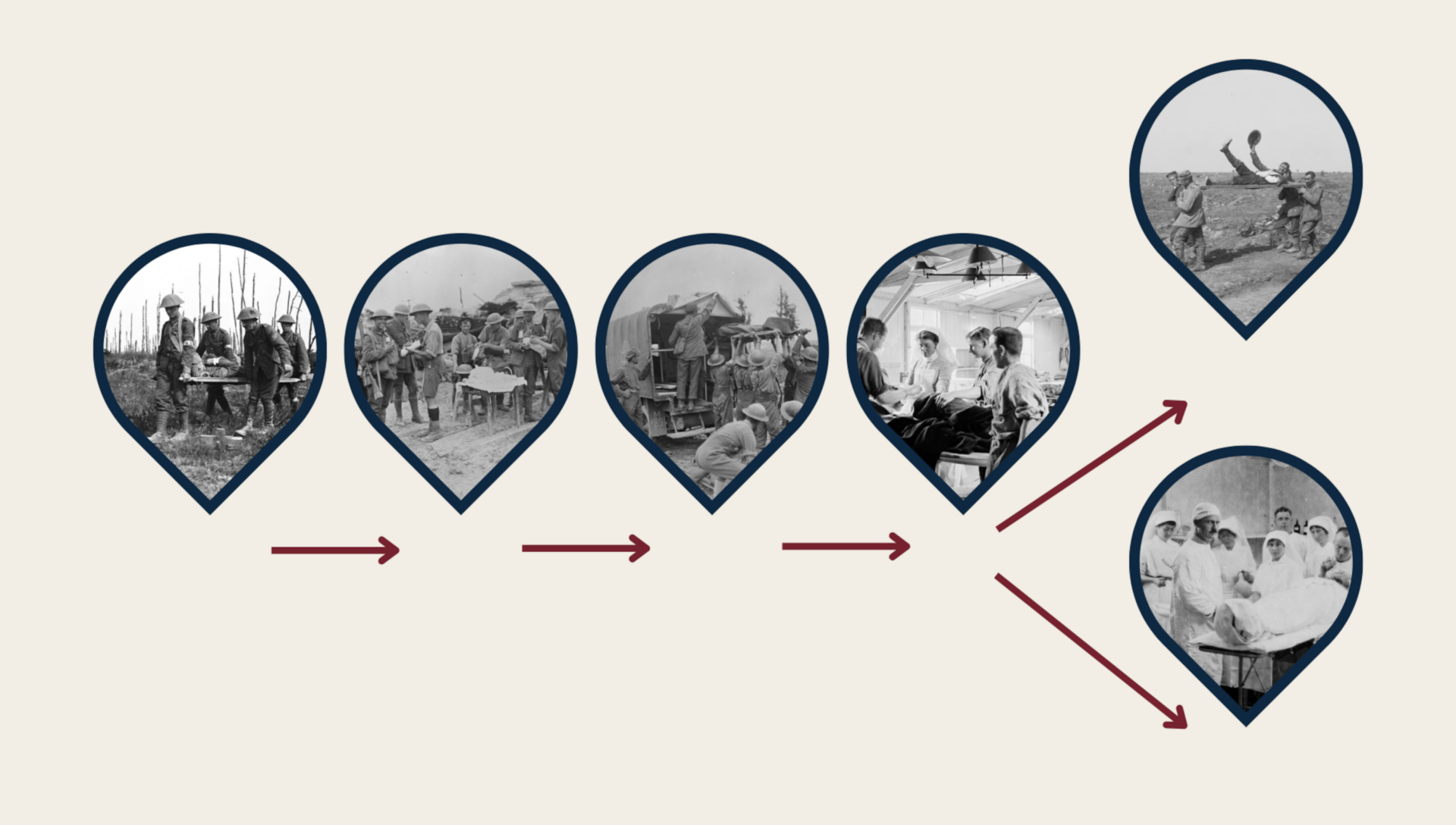

Le traitement des blessés pendant la Première Guerre mondiale

Examinez le tableau suivant pour connaître le processus de traitement d’un soldat blessé.

Des images gracieusement fournies par la Bibliothèque et Archives Canada, et les Musées impériaux de guerre.

Avancées médicales sur le front

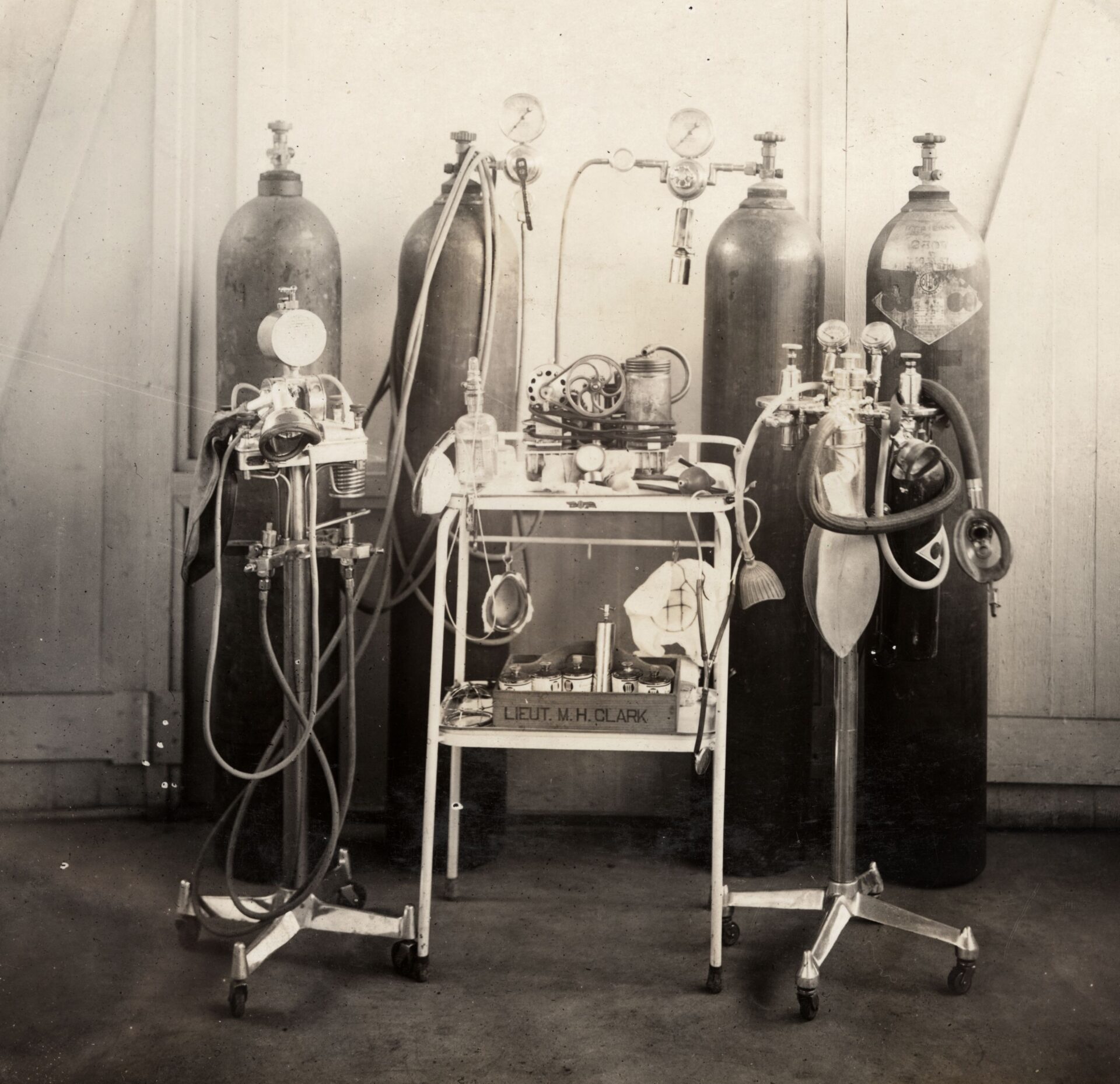

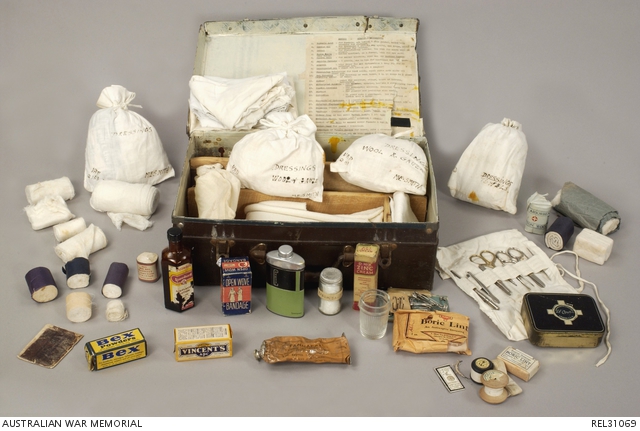

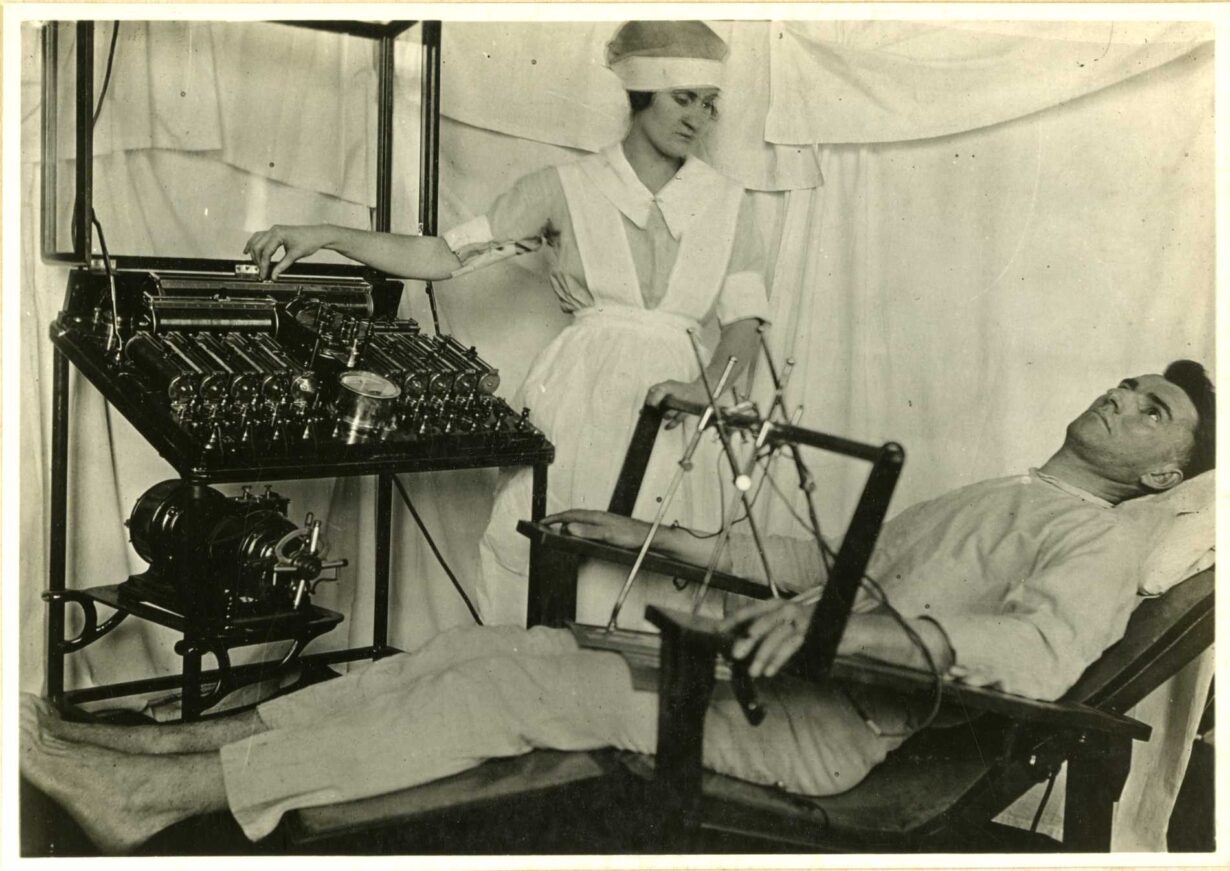

La dévastation causée par les nouvelles armes durant la Première Guerre mondiale a mené à de nombreuses innovations médicales qui sont toujours utilisées aujourd’hui. L’anesthésie, les antiseptiques, les transfusions sanguines, la chirurgie de reconstruction faciale et les appareillages de radiographie mobiles sont nés de la nécessité de traiter des millions de personnes blessées par les armes dévastatrices et dangereuses de la Première Guerre mondiale.

Réflexion : De quelle manière les avancées médicales suivantes ont-elles influencé le rôle des infirmières sur le front?

Récits d’infirmières militaires

Jean Elizabeth Sword

Don de sang

Biographie

Elizabeth Sword est née à Owen Sound, Ontario, en 1893. En septembre 1914, elle s’est enrôlée dans l’armée pour servir durant la guerre et a exercé dans des hôpitaux militaires en France et en Angleterre. Le 22 avril 1918, elle a fait un don de sang pour un soldat qui avait besoin d’une transfusion. Bien que cela l’ait temporairement affaibli, elle s’en est remise et a pu reprendre son poste. En juin 1918, on lui a décerné l’Ordre royal de la Croix-Rouge de 2e classe.

Madeleine Jaffray

La seule femme amputée au Canada pendant la Première Guerre mondiale

Biographie

Madeline Jaffray est née à Chicago en 1889 et a grandi à Galt, en Ontario. Après avoir suivi une formation en soins infirmiers, elle s’est rendue à l’étranger avec la Croix-Rouge française en 1915. Alors qu’elle travaillait dans une unité médicale mobile près d’Adinkerke, elle a été blessée au pied par des éclats d’obus et a dû subir une amputation. Madeline est devenue la seule femme canadienne à avoir été amputée durant la Première Guerre mondiale. De retour au pays, elle a travaillé à l’hôpital des anciens combattants Christie Street de Toronto et s’est fortement impliquée auprès de l’Association des amputés de guerre pour aider d’autres personnes amputées partout au Canada.

Alfreda Attrill

Un physiothérapeute précoce

Biographie

Alfreda Jean Attrill est née en 1877 à Minden, en Ontario. Elle a d’abord étudié pour devenir enseignante, mais elle s’est ensuite inscrite à l’école de sciences infirmières du Winnipeg General Hospital en 1906. En 1914, elle s’est rendue en France, à Salonique et en Angleterre pour servir comme infirmière. En 1918, elle a suivi une formation de trois mois en « massage militaire » à l’Hôpital canadien spécialisé de Granville, où elle a appris les bases de ce qui est aujourd’hui considéré comme de la physiothérapie. Grâce à cette expertise, elle a aidé de nombreux soldats durant son service. Après la guerre, elle est devenue conseillère pour le département de la santé de Winnipeg et s’est activement impliquée au sein de l’organisation St John Ambulance.