Au-delà la libération

L’arivée alliée

« Les Français sont assez accueillants et beaucoup nous acclament au milieu des ruines de leurs maisons. », comme le note le journal du Régiment de la Chaudière à leur arrivée au village de Bernières-sur-Mer, le 6 juin 1944.

Les Français voient l’arrivée des Canadiens comme le début de leur libération et, plus largement, de la fin de la guerre. De fait, partout où ils vont, les soldats canadiens sont acclamés comme des héros et se font approcher par des civils pour célébrer la victoire.

« Je me souviens d’avoir traversé la campagne. C’était très excitant parce que, à chaque village que nous traversions, les gens sortaient avec des fleurs à la main et, quand nous nous arrêtions, ils apportaient du vin, des pâtisseries et des fruits pour que nous les mangions. »

—Frank Wong, mécanicien, Anciens Combattants Canada

Les succès alliés n’enchantent pas tout le monde, cependant. Aux nouvelles du débarquement, plusieurs collaborateurs actifs du régime de Vichy s’enfuient de la Normandie et se réfugient en Allemagne. D’autres sont publiquement humiliés pour leur association avec les Allemands. Un soldat relate, par exemple : « J’ai vécu une expérience à Lille, en France. Il y avait des gens qui allaient dans ce village et qui coupaient les cheveux de ces femmes, vous savez, parce qu’elles avaient fréquenté les Allemands. Ils prenaient leurs cheveux et les coupaient, puis ils prenaient un rasoir et les rendaient chauves. » (Robert Bruce, membre du Corps royal d’intendance de l’Armée canadienne, Anciens Combattants Canada).

Le début de la fin

L’anticipation de la libération est très grande. Durant des semaines avant le débarquement, différentes rumeurs couraient quant à une invasion alliée. Plusieurs personnes cherchèrent des signes en ce sens.

Pour les Français, la réaction de leurs occupants face à ces rumeurs est très révélatrice du tournant qu’a pris la guerre. Divers problèmes d’organisation gênent la défense allemande, qui se retrouve complètement submergée en très peu de temps. Témoins de la débandade ennemie et encouragés par les nouvelles du débarquement, plusieurs civils comprennent ainsi que la fin de la guerre approche à grands pas.

Cependant, l’arrivée des Alliés n’est pas que positive pour la population française. En vue de la libération des côtes normandes, l’aviation américano-britannique procède à plusieurs bombardements des positions occupées par l’armée allemande. Malheureusement, beaucoup de ces positions sont des centres urbains, où plusieurs civils résident encore. Les bombardements alliés causent des ravages immenses et font énormément de victimes. De fait, la réaction française est souvent très mitigée, tandis que les libérateurs sont autant acclamés comme des héros que des destructeurs.

Le bombardement du Havre : une étude de cas

Les représailles ennemies

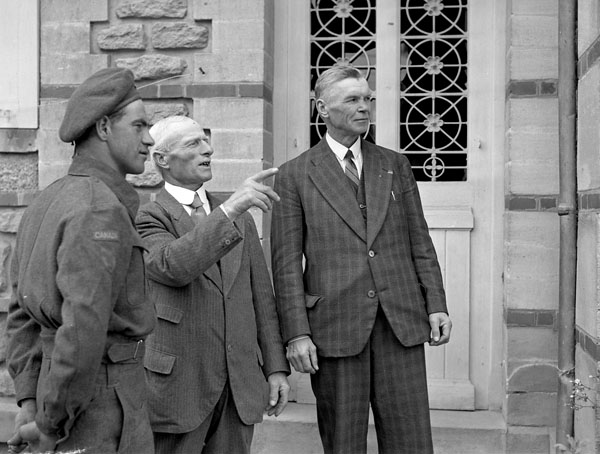

L’armée allemande défend brutalement ses positions et, par le fait même, commet plusieurs crimes de guerre durant le débarquement allié. En effet, plusieurs des membres de la Wehrmacht mobilisés en France sont des vétérans du front de l’Est aigris par les combats ou sont des recrues issues des Jeunesses hitlériennes, fanatisées par un régime totalitaire. C’est le cas notamment du commandant allemand Kurt Meyer : déjà connu pour ses graves crimes de guerre en Europe de l’Est, il est envoyé en France où il combat l’invasion alliée.

Personne n’est épargné des exactions allemandes. Durant le débarquement, le 6 juin, la Wehrmacht exécute plusieurs résistants emprisonnés à Caen. Du 7 au 17 juin 1944, les SS, commandés par Meyer, assassinent 158 prisonniers de guerre canadiens en Normandie. Les massacres de Normandie sont ainsi parmi les pires crimes commis contre des militaires canadiens durant la guerre. Les civils ne sont pas non plus épargnés, tandis que plusieurs villages sont attaqués à travers le pays. C’est le cas, notamment, d’Oradour-sur-Glane, où 643 civils français sont assassinés, le 10 juin 1944.

Portraits du service

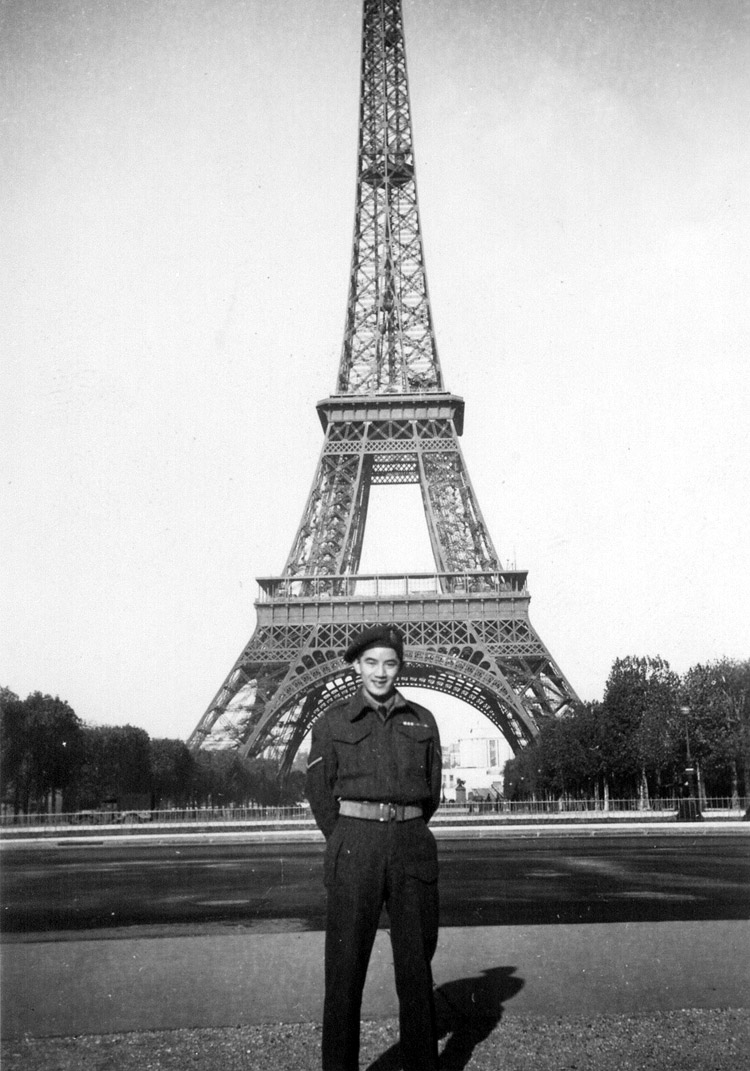

Frank Bing Wong

Faire preuve de loyauté

Biographie

Frank Bing Wong est né à Vancouver en 1919, mais a grandi dans le petit village de pêcheurs d’Alert Bay, en Colombie-Britannique. Il s’est enrôlé en 1942, déclarant qu’il voyait dans l’armée une occasion de montrer sa loyauté envers le Canada, tout en espérant aussi qu’il obtiendrait le droit de vote après la guerre, car, comme la majorité des Canadiens d’origine chinoise à l’époque, il ne jouissait pas de tous les droits au Canada. Son service dans une unité de réparation d’artillerie l’a amené à Barrie, dans l’Ontario, en Écosse et enfin à la plage Juno.

Frank débarque là-bas environ un mois après le jour J et participe à la libération de Caen, où il dit s’être senti malade à la vue et à l’odeur de tant de cadavres. Il a ensuite participé à la libération des Pays-Bas. Après la guerre, les anciens combattants canadiens d’origine chinoise se sont battus pour leurs droits et, en 1947, le gouvernement canadien lève l’interdiction de l’immigration chinoise et accorde aux citoyens canadiens d’origine chinoise le plein droit de vote.

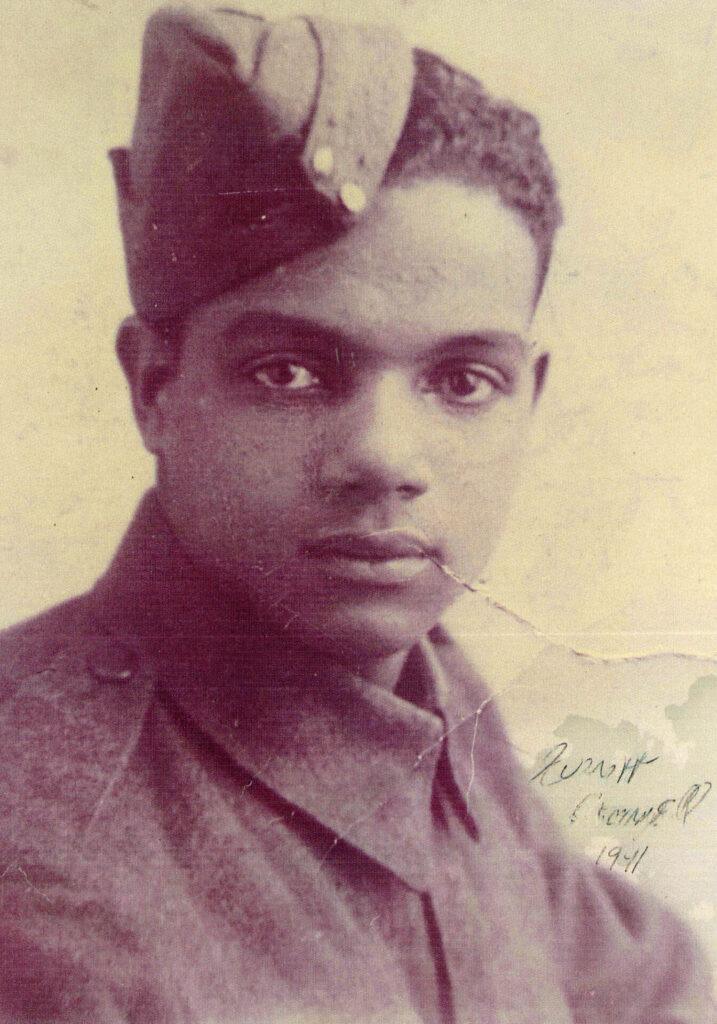

Everett Sylvester Cromwell

Transport des munitions

Biographie

Everett Sylvester Cromwell est né à Weymouth Falls, en Nouvelle-Écosse, en 1921. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939, il a vu l’armée refuser les personnes noires, mais lorsqu’il s’enrôle en 1941, il n’a aucun problème. Il est engagé dans le Corps royal de l’armée canadienne et on lui dit qu’il conduira probablement des véhicules, ce à quoi il répond : « Je n’étais jamais monté dans un véhicule, encore moins pour en conduire un. ».

Après un entraînement intensif en Angleterre, Cromwell fait partie intégrante d’une unité de transport de munitions qui débarque à la plage Juno avec 30 camions. Avec son équipe, il chargea les fournitures des navires et les conduit jusqu’aux lignes de front, où elles sont à portée de tir des Allemands. Au retour, ils ramenaient les prisonniers de guerre allemands sur les navires. Après la guerre, Cromwell est resté dans les Forces armées canadiennes jusqu’à sa retraite en 1971. Il est également membre fondateur de la Black Loyalist Heritage Society en Nouvelle-Écosse.

Emilien Dufresne

Prisonnier de guerre

Biographie

Né en 1923 en Gaspésie, le soldat Emilien Dufresne est l’un des nombreux Canadiens ayant été fait prisonniers par la Wehrmacht durant la guerre. Après avoir débarqué en Normandie avec le reste du Régiment de la Chaudière, il est capturé durant la nuit et traverse la France dans des convois pour animaux jusqu’à se retrouver dans un camp de prisonniers allemands. C’est seulement le 9 avril 1945, lorsque l’armée américaine arrive au camp, qu’Emilien est libéré de sa captivité et peut revenir chez lui. Il publie ses mémoires, Calepin d’espoir, des années plus tard.